I(介入):キウイを皮ごと1日2個

C(対照):オオバコ

O(結果):排便回数増加

なぜこの論文を?

便秘には食物繊維!と思いがちですが、IBS-Cの患者さんは不溶性食物繊維で腹痛が生じてしまいます。FODMAPと呼ばれる発酵性の糖質やオリゴ糖も便秘に良かれと思ってもIBS関連の症状に繋がってしまいます。

キウイは水溶性食物繊維で前々からIBS-Cに言われておりました。今回はACP journal clubから、機能性便秘、IBS-Cに対してキウイフルーツが排便や排便関連の症状を改善するか?の論文です。

資金はキウイブラザーズでおなじみのゼスプリ社と、ニュージーランド政府が出しており国を挙げてのプロモーション!という感じがします。サムネイル画像はゼスプリインターナショナルと公式Twitterから。

ACP journal clubより

In persons with constipation or IBS-C, kiwifruit vs. psyllium increased spontaneous bowel movements

http://doi.org/10.7326/J23-0022

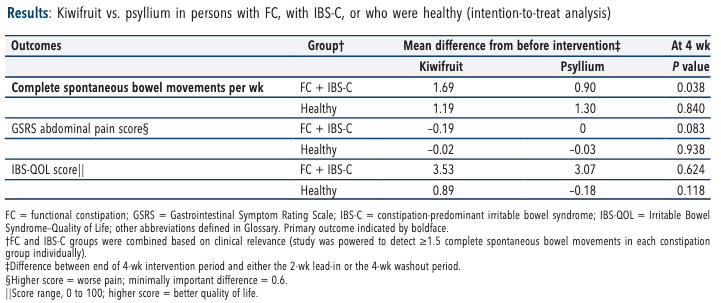

元論文:Am J Gastroenterol. 9 Jan 2023. [Epub ahead of print].臨床疑問:機能性便秘、IBS-C、健康人を対象に、キウイフルーツとサイリウム(オオバコ)を比べた場合、胃腸機能と快適さの効果はどうか?

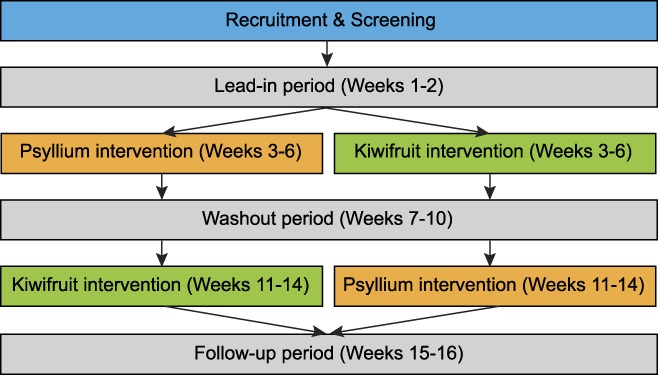

デザイン:RCT、クロスオーバーデザイン

盲検化:割付は隠蔽化。盲検化(医療従事者、データ収集者、アウトカム判定者、データ解析者、データ安全監視委員会)

セッティング:イタリア、日本、ニュージーランド患者:18〜65歳、BMI18〜35の機能性便秘(60)、IBS-C(61)、健康な成人(63)

年齢中央値36歳、女性74%

主な除外基準:IBS-symptom severity index score≧300、消化管関連の警告症状、消化管疾患や手術、その他の既往、空腹時血糖>129.6mg/dl介入:以下を2週間のlead-in periodの後、4週間介入、4週間のウォッシュアウトの後、グループを入れ替えて4週間介入

I:キウイフルーツの食用果肉(1日2個、食物繊維6g)を4週間

C:オオバコ(1日7.5g、4週間)基金:Zespri International (キウイの生産・販売会社) がすべての国でサポート。ニュージーランド政府はニュージーランドでの介入に資金提供。

結果概要:機能性便秘またはIBS-Cの患者において、毎日キウイフルーツを食べるとオオバコ摂取に比較して自発的排便が増加した。

批判的?吟味

クロスオーバー試験?

この試験はクロスオーバー試験という形のRCTで行われています。最初、4週間キウイを食べたら、4週間のウォッシュアウト(キウイの効果をなくす)して、4週間オオバコを摂取します。

Am J Gastroenterol. 9 Jan 2023. [Epub ahead of print].のFigure1

クロスオーバー試験のメリット・デメリット

- 被検者が2つの介入を受けるので背景が均一化しやすい

4ヶ月で急に食生活の好みが変わることはないし、新たな趣味が始まるとは考えにくいでしょう。

- 倫理的な問題が生じにくい

私は本当はキウイを食べたかったのに!とならなくてすみます。参加者は最終的に両方の介入を受けられるのがメリットです。

- 参加者が少なくて済む

2種類の介入を受けるので、参加者が半分ですみます。

- 持ち越し効果が生じてしまう

例えば、キウイ群に先に参加して、すぐにオオバコ群に移ると、キウイの効果が残ってしまいます。この研究では4週間のウォッシュアウト期間を設けて先に使用したキウイまたはオオバコの効果がなくなるようにしています。

- 時間経過で自然治癒

例えば風邪にビタミンが効くか?という研究ではクロスオーバー試験は向きません。風邪は自然経過で良くなってしまうからです。IBS-Cや機能性便秘は自然軽快せず困っているので、問題ないでしょう。

lead-in periodとは?

この研究では、各群の介入が始まる前にlead-in periodなるものが設けられています。run-in periodという言葉も使われるようです。

試験によっては、lead-in periodは特定の患者を除外するために使用されます。例えば治療やデータ収集へ協力的でない患者(アドヒアランスが悪い患者)や治療反応が悪い患者です。アドヒアランス不良者を除外すると、ITT解析の効果が顕著になってしまい、内的妥当性に影響を与えます。詳しくはこちらClin Epidemiol. 2019; 11: 169–184.。

今回は特定の患者除外ではなく、便秘日誌を付ける練習など、臨床試験の記録の準備のために使われているので問題なさそうです。

キウイはどう食べる?え、皮ごと!? 2個?

lead-in timeがわからなかったので、本文を読んでいると、なんとキウイを皮ごと食べるよう求められていました。キウイを皮ごと・・・なかなか実践は厳しいような。そして毎日2個食べるのもキウイ好きなら大丈夫ですが、普通の人は難しいと思います。結構値段も高い・・・

利益相反

キウイの提供に関して、ゼスプリが全面協力しています。利益相反ありありですね。まあ、こんな試験、キウイ好きしか参加しないと思われますので、選択バイアスはしっかりありそうですし。

ただ、試験の精密さはかなり慎重にデザインされています。キウイを食べているかオオバコを食べているかの区別はさすがにつくので参加者の盲検化は不可能です。他のこと(医療従事者やデータ収集者だけでなく、配達業者まで!!)は盲検化されています。

キウイ摂取を遵守させるために、他の家族の分まで提供しています。キウイを食べさせるための工夫がすごい!ちゃんとキウイを摂取しているかの評価のために、血中ビタミンCのまで測定しています。

消化管の動きの評価にはSmartPillを使ったり、X線不透過マーカーを使っています。

どこかのサプリメントで絶対有意差を出すヒト臨床試験有意差保証プラン(2023年3月からヒト臨床試験安心プランに変更)とは全く違うデザインの精密さです。

まとめ

とっつきにくいクロスオーバー試験が身近に感じられる試験デザインでした。個人的にはキウイは好きなので、ゼスプリを応援したくなります。もちろん、利益相反はありません。

しかし、皮ごとキウイを食べるのは無理です・・・